臺灣學生國際青年物理辯論賽奪銀 徐有庠基金會長期厚植臺灣科研人才實力

2025年7月,第38屆國際青年物理學家辯論錦標賽(IYPT)在瑞典隆德圓滿落幕。來自臺灣的五名高中生在全球35個國家的頂尖隊伍中大放異彩,展現驚人實力,再度將銀牌榮耀抱回台灣。臺灣代表隊歷年戰績耀眼,迄今已累積2金7銀6銅,成績斐然。這份傲人成就背後,是遠東集團「徐有庠先生紀念基金會」長年堅持投入培育,讓優秀的臺灣青年在世界舞台閃耀光芒。

2025 年全球科學家持續在量子計算、潔淨能源、太空探索等物理領域取得突破,從手機晶片的微觀世界到宇宙黑洞的奧秘,物理學家不斷推動著人類文明的進步。在近期,NVIDIA 執行長黃仁勳提到,如重返大學時期,他毫不猶豫會選擇攻讀「物理科學」,並提出「物理 AI」的概念,強調未來人工智慧將不只是語言或影像工具,更要能理解自然法則、模擬真實世界的物理行為,突顯物理素養在未來科技發展中的關鍵地位。

而被譽為「物理世界盃」的國際青年物理學家辯論錦標賽(International Young Physicists' Tournament,簡稱 IYPT),是全球最具影響力的國際高中生物理學科競賽之一。官方會在比賽前一年公布 17 道研究題目,命題涵蓋物理學各個領域甚至跨學科範疇。沒有制式的標準答案,需要學生親手設計實驗、利用各種理論歸納出研究主張,再和對手進行辯論攻防。

2013年徐有庠基金會曾於台灣舉辦IYPT國際賽,透過長年推動科學教育培育優秀青年,拓展臺灣科研的未來。(圖 / 徐有庠基金會提供)

這種強調實作研究與深度探索的競賽模式,和遠東集團「徐有庠先生紀念基金會」(簡稱基金會)長期致力推動「科技研發向上提升,科普教育向下扎根」的理念不謀而合。從 2009 年開始,基金會與國立臺灣師範大學物理系攜手,籌辦完全接軌 IYPT 賽制的「徐有庠盃─臺灣青年學生物理辯論競賽」(簡稱徐有庠盃),促進高中生接觸國際級科學賽事的機會。基金會多年來的澆灌,每年投入近千萬元,包括整體活動經費、實驗設備支持等,以及臺師大動員專業師資,讓學生獲得與國際同步的研究培訓資源,造就一代代兼具科研精神及全球視野的年輕學子,予以臺灣的科學發展注入新能量,也開啟科學教育的嶄新可能。

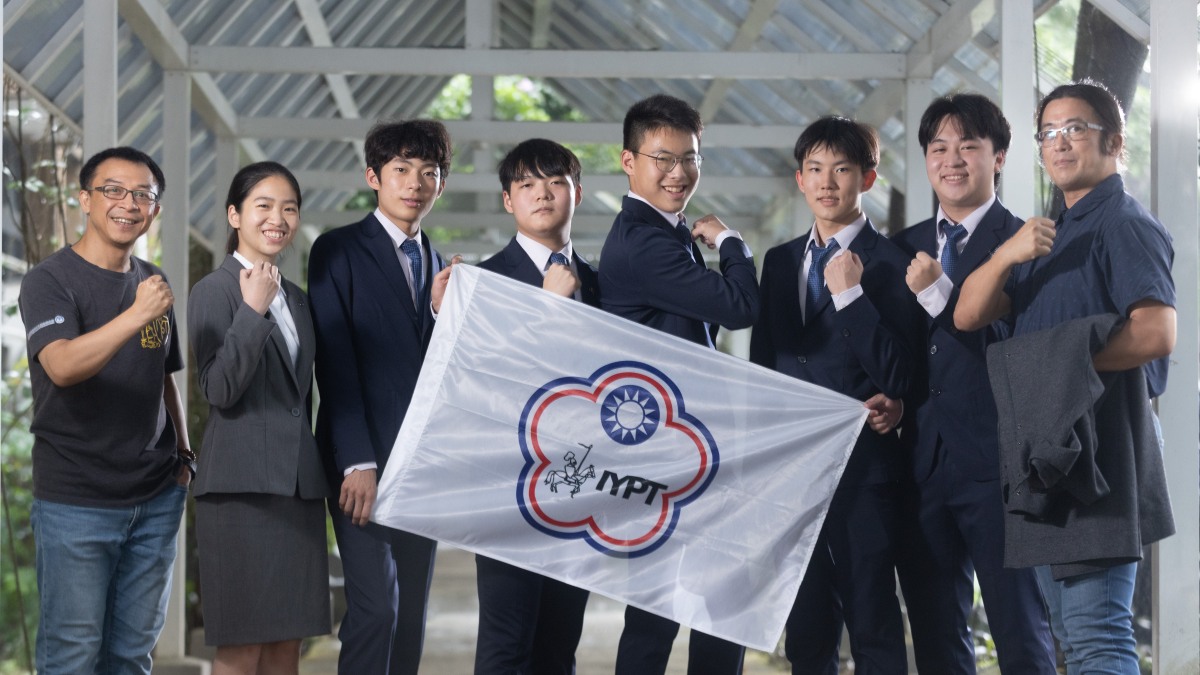

在計畫主持人徐鏞元(右一)、駱芳鈺(左一)的帶領下,臺灣代表隊走向世界,征戰IYPT國際賽。(圖 / 徐有庠基金會提供)

讓物理教育向下扎根 臺灣物理人才的培育藍圖

以徐有庠盃為起點,每年全國有近三十支高中校隊投入備戰,學生歷經半年以上的籌備,針對競賽題目沙盤推演、精進英文論述技巧、思辨和精準表達能力,與全臺各地頂尖對手交鋒。賽後,從中遴選潛力選手,展開層層培訓與選拔,最終組成 5 人代表隊,披上 Team Taiwan 戰袍角逐 IYPT 國際賽事。

談及競賽之於物理教育的角色,計畫主持人、臺師大物理系副教授徐鏞元引述今年 IYPT 主席的話語作為破題:「IYPT 基本上可以看成是個物理研究工作的模擬。」學生面對的是未知的物理現象,必須運用科學家的思維與方法,釐清問題本質,提出合理的解釋與證明。「這也凸顯了在臺推廣徐有庠盃的獨特價值,」徐鏞元進一步說明,備賽期間,大學教授會依據題目所涉領域,協助學生補足理論基礎,引導他們進行實驗設計、拆解數據與論證推導。對尚未踏入大學的高中生而言,既是難得的學術啟蒙,也是在研究實踐中,慢慢長出屬於自己思考框架的軌跡。

然而,賽前的集訓如同一場身心的雙重拉鋸戰。學生一邊要兼顧繁重課業,一邊還得承受高強度訓練與不斷試錯的壓力,不少人因此中途退場。此次擔任代表隊領隊、現就讀臺大物理系的曾梓晴坦言:「要參加這個競賽,首先一定要對物理充滿熱情,不然很容易做到一半就想放棄。」她說,其他技能如簡報製作、數據分析可以邊做邊學,但唯有熱愛,才是撐過每一道關卡的動力。

不只是比賽 一段自我鍛鍊與知識傳承的歷程

7 月的瑞典隆德,臺灣代表隊完成五場與世界各國菁英的競賽,當掌聲落下、高舉銀牌獎牌的那一刻,所有熬夜練習、失敗重來的日子彷彿有了交代。由羅大釗擔任隊長,成員包括李安哲、蔡文愷、黃暐哲、曾銘閎,各別來自高雄中學、臺南一中、建國中學的他們,在兩位計畫主持人徐鏞元副教授、駱芳鈺副教授及領隊曾梓晴的領軍下遠赴瑞典,成功突破重圍取得好成績,展現出成熟的研究態度與思辨能力。(圖 / 徐有庠基金會提供)

對於投身物理辯論競賽的深遠影響,每位同學都有所體悟。目前就讀高雄中學二年級的蔡文愷,正是受到姊姊曾參與這項比賽的影響,萌生了對物理的興趣。走過完整的競賽歷程,他含蓄的說,「雖然這些經驗沒辦法直接反映在課業成績上,但它已成為自我內化的一部分,別人是帶不走的。」蔡文愷明白,未來想投入的任何領域,都能運用學到的研究方法,面對所有的問題。

曾梓晴則分享,因為參加徐有庠盃時受到學長姊的啟發,才確立了念物理的方向。如今成為領隊,也將當年被點燃的火苗傳遞下去。「我希望學弟妹能學會的,是怎麼正視錯誤、怎麼改進自己。這是一場不能逃避的團隊歷程,只能想著如何變得更好。」

這樣的經驗傳遞並非偶然。徐鏞元觀察,歷屆選手結束比賽後,總會主動回來幫忙。學長姊既是學術的轉譯者,也成為心理支持的依靠。正是這樣一層層的傳承,構築起徐有庠盃獨有的溫度,也體現出徐有庠基金會推動人才培育的深層實踐。

17年來,已超過2000人次的臺灣高中生曾參與「徐有庠盃物理辯論賽」,歷屆IYPT臺灣代表隊的選手,更有近八成進入頂尖大學科學相關領域深造,這一場競賽不只影響學生的視野與未來,更緩緩撐起臺灣科學教育的長遠脈絡。未來,徐有庠基金會將持續攜手學界與產業,支持更多願意投入科研的人才,讓世界看見臺灣在科技的堅強實力。

關聯事業與企業

消息屬性

永續發展目標

分享文章

相關下載

新聞來源

天下雜誌 https://www.cw.com.tw/article/5136509